UNA STORIA VERA

Ho iniziato a fare la hostess a Parigi, in un periodo di profonda stasi occupazionale, quando il mio futuro aveva il colore giallo del grembiule del ristorante ebraico dove servivo pizze kasher alle porte della città. Dopo i primi eventi, anzi “missioni”, mi sono ritrovata incredula a chiedermi perché non avessi cominciato prima. In pochi mesi, sono passata da un’agenzia all’altra con una facilità che avrebbe potuto, da sola, sollevare il tasso di mobilità giovanile in Europa. Le hostess più navigate mi presentavano ai loro datori di lavoro, lodando il mio savoir faire. Ho scoperto di saper infilare i badge negli astucci di plastica con uno stile invidiabile. Riempio i moduli alla velocità giusta, non troppo lenta per non far annoiare il cliente, non troppo veloce per non fargli credere di essere liquidato. Ho un sorriso che accoglie, ma non invade. Un modo di fare competente, ma non arrogante. Una lunga carriera si è aperta davanti a me. In poco meno di due mesi, ho infilato quattro convegni, da quello dei surgelati a quello dei nuovi materiali per l’idraulica. Non solo, lavorando dieci giorni ho pagato due mesi d’affitto a Parigi, ma soprattutto ho guadagnato i favori delle persone che contano. “Metto io una buona parola per te”, mi aveva detto una delle hostess, convincendomi ad accettare l’unica raccomandazione della mia vita per un’importante agenzia.

“Colloquio informale”, avevano scritto sulla mail di convocazione. Colgo l’occasione e mi precipito nel cuore della Parigi borghese, XV arrondissement. Arrivo, vestita di tutto punto, jeans informali, camicetta informale e un tacco discreto, per far capire che sui tacchi, anche se informali, ci so stare. Mi ritrovo in un cenacolo illuminato al neon con una serie di pretendenti in tailleur. Insomma, io e i miei jeans potremmo anche andarcene a casa, visti gli sguardi commiserevoli degli altri. Ma decido di restare. Nel mio curriculum, avevo messo in evidenza la mia esperienza da giornalista culturale, pensando fosse l’asso nella manica per un posto in tutti i musei e le istituzioni della città di Parigi. Aspettavo solo una conferma. “Qui c’è un problema”, mi dice la ragazza delle risorse umane, che avrà avuto più o meno cinque anni in meno di me. “Quale?”, rispondo con garbo. “Lei scrive di essere una giornalista culturale”, contrattacca. “Beh, sì, diciamo che è l’argomento di cui scrivo più spesso”, replico. “Vede, non posso permettermi di assumerla”. Lo sapevo: erano i jeans. “Sa, immagini se io la facessi lavorare in un museo o per una mostra, della quale poi lei scriverà magari nei giornali nazionali”, mi spiega, “c’è un evidente conflitto di interessi, non trova? E poi lei ha già un lavoro, perché vuole fare la hostess?”. Silenzio. Avrei voluto rassicurarla e dirle che le mie recensioni letterarie pagate 20 euro lordi dopo 90 giorni, punta massima delle mie entrate da giornalista, non avrebbero causato alcun conflitto di interessi se avessi avuto la possibilità di distribuire cuffie e audioguide al Musée d’Orsay. E che il mio reportage sulla gentrificazione nei quartieri di Parigi, frutto di ricerche durate due mesi, non retribuito, si sarebbe perfettamente conciliato con l’idea di registrare i biglietti ridotti per scolaresche e over 65. Ma non ce l’ho fatta. Ho mantenuto le sembianze da giornalista culturale di successo e ho abbandonato il colloquio. Ero al centro di una situazione paradossale: il mio lavoro non retribuito da giornalista mi aveva fatto perdere la possibilità di averne uno vero da hostess.

Appena arrivata a Milano, in ricordo dei successi parigini, in previsione del Salone del Mobile e con il primo affitto da pagare, ho spedito il mio curriculum, con tanto di foto “richiesti un primo piano, un mezzobusto e una a figura intera, specificando bene misure, taglia e numero di scarpe”, a quasi tutte le agenzie della città. Invio l’ultima mail e mi stendo sul divano. Apro un libro ma non riesco a leggere. Il telefono squilla dopo trenta minuti. Poi di nuovo. E un’altra volta ancora. Dopo mesi passati a inviare candidature all’inaccessibile cupola dell’editoria e del giornalismo italiano, nella speranza che qualcuno volesse farmi scrivere anche solo la sua lista della spesa, essere richiamata dopo poco meno di tre ore per almeno cinque lavori come ragazza immagine e promoter mi ha fatto vacillare non poco sulle mie scelte professionali.

Per la mia prima “missione” da hostess a Milano, sono stata assunta come guardarobiera in una serata di gala per la presentazione di una nuova collezione di orologi di un noto brand italiano. Mi aspettavo, ingenuamente, che ai negletti orologi fosse dedicata almeno una breve introduzione, ma non avevo fatto i conti con l’open bar accessibile dalle 18 e la giovane fauna umana della Milano da Bere che, per l’occasione, si fregiava anche della presenza di Barbara D’Urso. Con la stessa ingenuità, noi hostess tutte abbiamo pensato che almeno avremmo beneficiato di una cena d’eccezione, non appena scorto il nome di Carlo Cracco, chef della serata.

“Le hostess andranno in pausa per mezz’ora, a turni di due, a cominciare dalle 20”. Queste erano state le consegne. “Per la cena di là, fuori, sotto il gazebo bianco”, ci dicono i due guardiani, due giovincelli di 20 anni, assunti dalla stessa agenzia. Usciamo, guardiamo a sinistra, nulla, guardiamo a destra, nulla, o per lo meno, nulla che assomigli a un risotto con cannella e gamberetti o a un cestello di formaggio con ripieno di verdure di stagione, come scritto da menù. Guardiamo di nuovo a destra. Troviamo la nostra cena. Quella che, da lontano, ci sembrava una colonna di sostegno dell’impalcatura dell’edificio, si rivela una pila di una trentina di pizze d’asporto, che ci aspettavano lì da circa mezz’ora, al freddo. Elaboriamo in fretta un metodo per raggiungere la pizza, “io mantengo una decina di cartoni e tu ne sfili due, ok?” e poi decidiamo di concederci una pausa lunga almeno 40 minuti e all’interno, nascondendoci nei camerini al piano di sopra. Di minuti ce ne bastano 15: ci avventiamo affamate sul primo trancio, il resto è completamente immangiabile.

Quando, tra le mie amicizie, viene fuori la parola ‘hostess’, le reazioni sono varie. C’è chi è dovuto passare per lo stesso tipo di gavetta e finisce per darmi quasi una pacca sulla spalla e dritte per il mal di piedi da tacco 12. C’è chi mi chiede, sinceramente, cosa faccio e cosa voglia dire. Le reazioni più problematiche sono quelle dei miei amici giornalisti, quelli con cui stupidamente ho sempre sentito il dovere di giustificarmi, di dirlo e poi di aggiungere subito dopo “però solo ogni tanto, quando ho bisogno di soldi, non sempre” oppure di specificare quanti zeri avesse il mio stipendio e che “sarei una stupida a non accettare”. Guardandomi metaforicamente dall’alto di una scrivania, in una redazione, loro sono quelli che, in un modo o nell’altro, mi hanno fatto sempre sentire peggio.

“La prossima settimana vado a seguire un convegno su Kafka e la problematica della metamorfosi nel teatro contemporaneo, ti potrebbe interessare farne un pezzo, vieni con me?”, di solito, iniziava così. “No, durante quella settimana sono impegnata al Salone del Mobile”, parole che scivolavano così, quasi sottovoce, nella speranza che il dialogo potesse fermarsi lì. “Bene, io non sono riuscita ad avere gli accrediti quest’anno, per chi scriverai?”, era la replica più diffusa. “No, lavoro come hostess”. Qui seguiva di solito una manciata di secondi di silenzio. “Va bene, dai”, sbottavano poi, come se mi accordassero il permesso di farlo, “fa sempre comodo arrotondare un po’”, continuavano, ignari, o forse no, che non si trattava propriamente di arrotondare, ma di raggiungere, anzi, di dare vita, a un salario minimo per vivere autonomamente e dignitosamente a Milano. Dopo un po’, per evitare malintesi, ero io a dirlo all’inizio, “lavoro al Salone del Mobile come hostess”, così tutto d’un fiato. Qualcuno cambiava discorso, pochi mi sorridevano, altri, in privato, mi chiedevano a quali agenzie mi fossi rivolta. Però, i migliori sono sempre stati quelli che non sapevano dire altro che “in fondo, un po’ ti invidio, tu sei libera, puoi fare quello che vuoi, io ho un contratto a tempo indeterminato, sono legato al mio ufficio”.

E poi la settimana del Salone del Mobile arrivò. Io avevo già comprato le calze nere coprenti e lucidato le scarpe con il tacco, comprate due anni fa a Parigi, e indossate solo in occasioni simili. Prima, ci toccò il famigerato “briefing con il cliente”. Appuntamento domenica pomeriggio, intorno alle 14, all’uscita della metropolitana Rho Fiera, alle porte di Milano, per un incontro informativo della durata di quasi tre ore. Ovviamente non retribuite. I clienti ci spiegano chi sono, cosa fanno e soprattutto cosa dovremo fare noi. E poi ci dividono in gruppi alle varie postazioni, tre alla reception, due al guardaroba, un paio nello stand a “sorvegliare i mobili”. Data l’arbitrarietà della ripartizione dei ruoli, deduco che la scelta di una hostess o di un’altra sia avvenuta in base al colore dei capelli. Io sono nei ranghi delle brune, addetta alla sorveglianza dei mobili, almeno per i primi due giorni. La reception è solitamente monopolio delle bionde, mi riferiscono quelle più esperte.

Dopo due ore passate in un non luogo ancora in costruzione, tra addetti ai lavori, altri nugoli di hostess in lontananza e schiere di creativi, il capo dell’agenzia, una donna sui cinquant’anni, vestita di leggings, scarpe da ginnastica fosforescenti e maglietta larga da ragazzina spigliata, ci raduna tutte, ci urla per l’ennesima volta l’obbligo di arrivare in anticipo e di truccarci bene e ci saluta con un “Ora le hostess fuori dai maroni, ci vediamo martedì!”. Io torno a casa per la prima volta con il passante ferroviario. Avevo voglia di sperimentare un mezzo di trasporto diverso. Forse almeno quel pomeriggio non mi sarebbe sembrato vano, avrei visto i cantieri di Expo all’orizzonte. Forse perché improvvisamente avevo voglia di piangere e, sul passante, da Rho a Garibaldi, la domenica pomeriggio alle 17, non c’è quasi nessuno.

Il Salone arriva. Il mio compito è fare la guardia a una camera da letto di design. Per sei giorni, devo fissare nell’ordine: un letto matrimoniale, uno specchio, una scrivania in cuoio, una sedia ergonomica, una poltroncina e un paio di complementi d’arredo intagliati in legno in edizione limitata. Non solo. Devo accorrere e sprimacciare i cuscini qualora qualcuno li avesse spiegazzati, rassettare le coperte, rimettere le sedie e le poltrone nella disposizione originale. E sorridere, of course. Il giorno dopo ricevo una promozione. Ora appartiene alla mia area anche il soggiorno, quindi, insieme alle mansioni del giorno prima, devo anche: allineare i vasi sul tavolo di marmo, continuamente spostati da tutti i visitatori, rimettere le sedie sotto il tavolo, assicurarmi che il tavolino girevole sia sempre orientato nella stessa direzione, tirare colpi decisi alle poltrone di pelle per far sparire le pieghe ogni volta che ci si siede qualcuno. Tutto questo in tacchi e vestitino nero.

Domenica m’imbarco sulla metro rossa, direzione Rho Fiera, con un nodo in gola. Oggi è l’ultimo giorno di apertura al pubblico del salone, minacciano un’invasione di profani. Il cambio di pubblico non tarda a farsi riconoscere, soprattutto quando alle orecchie arrivano domande tipo “ma Le Corbusier è già passato o ancora deve venire?”, oppure “ma voi che fate? ah, mobili pure voi? ma che hanno di speciale i vostri?”. Tuttavia, constato con non poca sorpresa che il pubblico di non addetti ai lavori è molto più gradevole dei tanti “creativi” dei giorni precedenti. Qualcuno si ferma anche a scambiare due chiacchiere, una signora mi chiede addirittura se ho bisogno di andare in bagno e si offre di sostituirmi per una decina di minuti. Ovviamente, in cambio, aumenta spropositatamente il numero di selfie a cui sono costretta ad assistere o a contribuire: selfie con il bracciolo di una poltrona, selfie con un tavolo in marmo, selfie con il nome del brand come sfondo, selfie con il cuscino di un divano, selfie adagiati sulla chaise-longue di Le Corbusier (un grande classico). In ultimo, ahimè, selfie con la hostess.

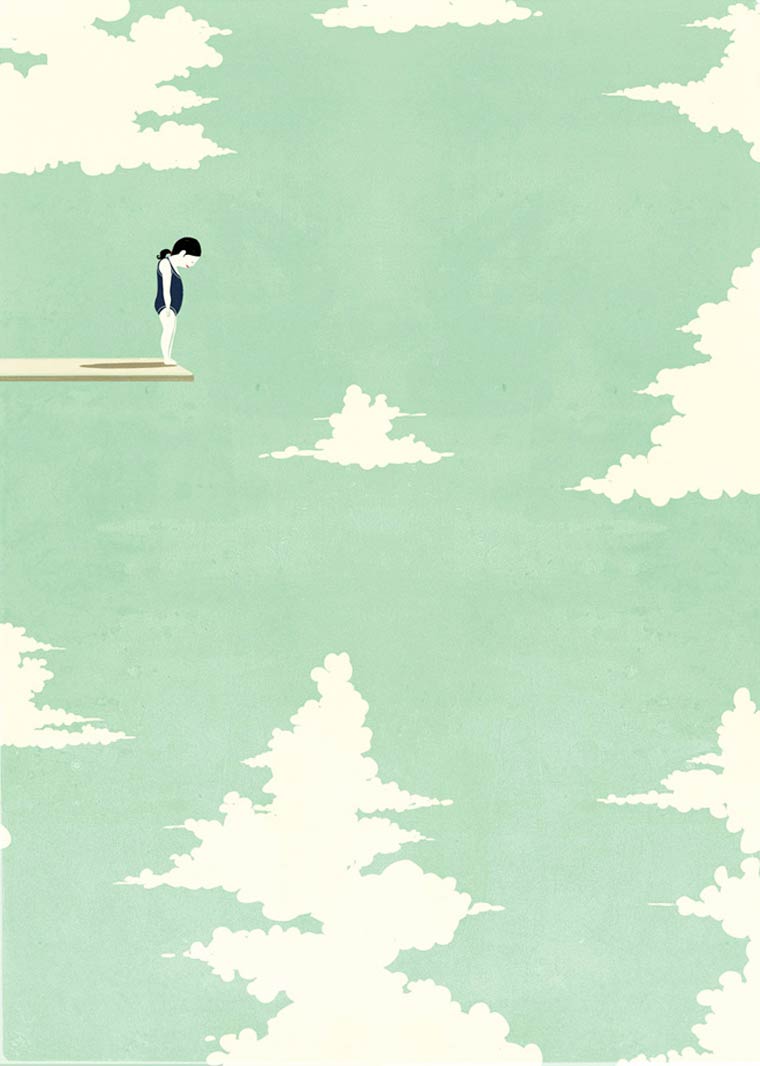

Tutte le immagini sono di Witchoria

Colonna sonora: tutto l’album Portamento dei The Drums