“Passeggiamo come automi per città prive di senso. Passiamo da un sesso all’altro per giungere sempre alla stessa dimora. Diciamo più o meno le stesse cose, con leggere varianti. Mangiamo vegetali o animali, ma non più di quelli disponibili, nessuno ci servirà mai l’Uccello del Paradiso o la Rosa dei Venti”.

Chi scrive è Julio Ramon Ribeyro, scrittore peruviano “timido e geniale”, nato a Lima nel 1929 e qui morto nel 1994, autore di Scritti apolidi, un libro trovato girovagando tra le bancarelle di BookPride, la prima fiera dell’editoria indipendente a Milano, qualche tempo fa. A pubblicare e promuovere l’opera di Ribeyro, tra gli autori sudamericani meno conosciuti, è la casa editrice La Nuova Frontiera, impegnata nella diffusione della letteratura ispano-americana e lusofona, che già qualche anno fa aveva conquistato un posto d’onore nel mio olimpo letterario, con Corpo a Corpo di Gabriela Wiener.

Adocchiando l’aggettivo apolide, ho pensato subito di aver trovato un altro testo da aggiungere alla mia biblioteca di scrittori senza patria. In realtà, Ribeyro chiarisce il titolo sin dalle prime pagine: “non si tratta, come qualcuno ha pensato, degli scritti di un ‘apolide’ o di qualcuno che, pur non essendolo, si sente tale. Si tratta in primo luogo di testi che non hanno trovato posto nei miei libri già pubblicati e che vagavano tra le mie carte, senza una destinazione né una funzione precisi. In secondo luogo, si tratta di testi che non rientrano a pieno titolo in nessun genere”.

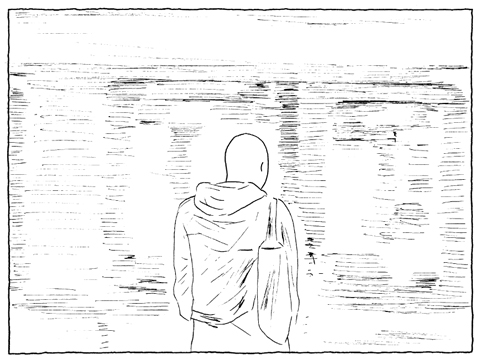

Pensavo di addentrarmi in una lettura squisitamente sudamericana e, invece, scopro che Ribeyro passò più di vent’anni a Parigi dove lavorò come scrittore, traduttore, giornalista e consigliere presso l’Unesco. Si ritirò a Lima solo durante gli ultimi anni della sua vita, per concedersi un ultimo tratto di strada in solitudine, in riva al mare. Non apolide quindi, ma di certo errante: “Per dieci anni ho vissuto emancipato dal senso della proprietà privata, della professione, della famiglia, del domicilio e ho viaggiato per il mondo con una valigia piena di libri, una macchina da scrivere e un giradischi portatile. Ma ero vulnerabile e ho ceduto a sortilegi antichi come la donna, la casa, il lavoro, i beni. Così ho messo radici, ho scelto un luogo, l’ho occupato e ho cominciato a popolarlo di oggetti e presenze. Prima qualcuno da amare, in seguito qualcosa che questa persona amasse, poi l’attrezzatura del caso: un letto, una sedia, un quadro, un bambino. Ma era solo l’inizio, perché ognuno di noi è stato raccoglitore, si è trasformato in collezionista e ha finito per diventare soltanto un anello nell’interminabile catena dei consumatori”.

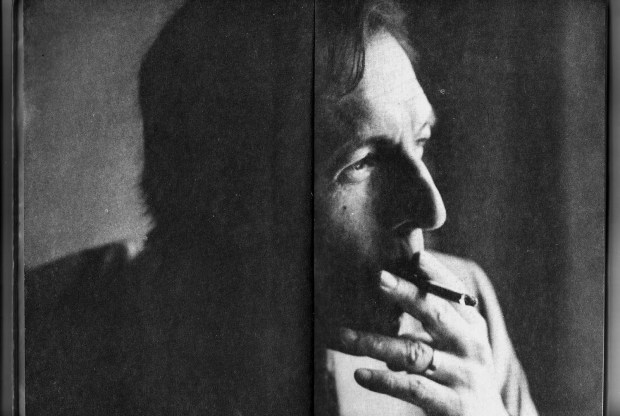

Come dire, pensavo di aver cambiato rotta e aver intrapreso un filone letterario diverso, invece sul comodino mi ritrovo un girovago migrante, che rifugge fisse dimore e proprietà materiali e si lascia adottare da Parigi. Un professore universitario, che ha seguito la mia tesi sugli scrittori apolidi di due anni fa, di recente mi ha scritto: “non riuscirà mai a liberarsi delle sue letture ontologico-depressiste”. Aveva ragione. Ribeyro mi ha travolto nella sua scrittura, nichilista, autodistruttiva, inseparabile dalla sua sigaretta e mi ha portato alla scoperta del buio, quello più subdolo e inaspettato, “come succede a chi, avendo sempre dormito dal tramonto all’alba, si sveglia una volta a metà del sonno e scopre che esiste anche la notte”.

Quello che Ribeyro chiamava il suo lato da animale notturno era l’insopprimibile istinto a camminare, sfuggire a tutto quello che l’aveva intrappolato dentro casa, intrufolarsi nei panni di un altro e vivere un’altra esistenza, anche solo per il tempo di una passeggiata: “Mettersi il cappotto e iniziare a camminare. Piccole luci, cieli opachi o stellati, gente che esce lavata, pettinata, in cerca di piacere. Soste nei bar, senza fretta, a bere un buon liquore sorso a sorso, guardare, pensare, avvertire il compiersi della trasfigurazione… Di colpo siamo già altri: una delle nostre cento personalità morte o rifiutate ci possiede”.

“Ho vissuto mischiato ai pezzi sparsi, senza sapere dove collocarli. Così, per me vivere sarà stato come cimentarsi in un gioco di cui mi sono sfuggite le regole e dunque non aver trovato la soluzione dell’enigma”. Ribeyro appartiene solo cronologicamente all’esplosiva ondata di scritture latinoamericane degli anni Cinquanta, dove si trovano Vargas Llosa, Marquez, Cortazar. Da sempre a suo agio in una dimensione individuale più che collettiva, Ribeyro resta defilato, “uomo smarrito per la solitudine”, che da solo si rimprovera la sua tendenza alla dispersione, al confondersi per mille strade, fedele alla forma del frammento e del racconto, perché forse “per un sudamericano era più facile fare la rivoluzione che scrivere un romanzo”. Specialista dell’arrivare senza avvisare, passa anni interi seduto nei caffè di Parigi o a camminare lungo i suoi boulevard, riservato sì, ma completamente immerso nella fauna urbana, pronto a coglierne ogni sfumatura e a riprodurla nei suoi racconti, molti ambientati proprio nella capitale francese.

“Quando qualcuno scopre che ho vissuto a Parigi per quasi vent’anni, mi dice sempre che quella città deve piacermi molto. E io non so mai cosa rispondere. In realtà non so se Parigi mi piace, come non so se mi piace Lima. La sola cosa che so è che tanto Parigi quanto Lima per me vanno al di là del gusto. Non posso giudicarle per i monumenti, il clima, le persone, l’atmosfera, cosa che posso fare per le città in cui sono stato solo di passaggio, […]. Sia Parigi che Lima per me non sono oggetto di contemplazione, ma conquiste della mia esperienza. Sono dentro di me, come i polmoni e il pancreas, per i quali non so formulare nessuna valutazione estetica. Posso dire solo che mi appartengono”. Come dirlo meglio di lui?

Chissà se Ribeyro era a conoscenza che a qualche arrondissement dal suo, un altro celebre apolide metafisico negli stessi anni lasciava la sua inquietudine vagare per le strade di Parigi: Emil Cioran, di origini romene, parigino d’adozione. Schivi e defilati, Ribeyro dal suo appartamento sulla place Falguière, Cioran dalla sua soffitta di rue de l’Odéon, corteggiavano il suicidio senza mai lasciarsene dominare, consapevoli dell’esistenza di tale scorciatoia ma soprattutto della possibilità di non prenderla.

“L’atto creativo è basato sull’autodistruzione. Tutti gli altri valori – salute, famiglia, futuro eccetera – restano subordinati all’atto di creare e perdono ogni validità. L’improrogabile, il primordiale, è il rigo, la frase, il paragrafo che uno scrive”, diceva Ribeyro, “ammiro pertanto gli artisti che creano in accordo con la propria vita e non contro, i longevi, autentici e allegri, che si nutrono della stessa creazione e non ne fanno, come me, ciò che si sottrae a quanto ci era dato di vivere”.

Per finire, Solo per fumatori è una raccolta di racconti, dove Ribeyro narra della sua passione per il fumo. Balzac per un pacchetto di Lucky Strike, le liriche dei surrealisti per un paio di Players e il suo adorato Flaubert per una manciata di Gauloises, per Ribeyro non c’era scrittura degna senza una sigaretta accesa e usava barattare i suoi libri per averne qualcuna, ma soprattutto per quel piacere che gli ricordava quello dello scrivere: estremo benessere durante e poi solo perpetua insoddisfazione.

Chiudo il libro e lo immagino sul balcone del suo appartamento parigino a fumare, mentre osserva il cielo, denso, da tagliare a spicchi come un mandarino, o sbatte la porta in faccia al giorno, rifiutandosi categoricamente di riceverlo: “Abitudine di tirare i mozziconi dal balcone, in piena Place Falguière, quando sono appoggiato alla ringhiera e sotto, sul marciapiede, non c’è nessuno. Perciò mi infastidisce vedere qualcuno fermo lì quando sto per compiere questo gesto. Cosa diavolo ci fa quel tizio nel mio posacenere?, mi domando”.

Soundtrack: Calexico, “Edge of the Sun”

Questo post è vittima di un’esondazione da citazioni. Avrei voluto trascrivere tutti i diari di Ribeyro e tutti i miei frammenti preferiti di Cioran, ma per questo invito i più interessati a rivolgersi alle librerie e a comprare i testi. Ne vale la pena. Per quanto riguarda le poche linee di cui sopra, spero d’aver lasciato intendere quanto abbia amato questo libro e che Ribeyro apprezzi, ovunque si trovi, e non sbuffi dalla sua sigaretta, anche se considerava le tante citazioni un segno d’inciviltà. Io da parte mia ho avuto il timore che da un momento all’altro alle mie spalle spuntasse Troisi per chiedermi: “Ma che fai? Parli con le parole degli altri?”