Irene ha 24 anni, studia antropologia all’École de Hautes Études en Sciences Sociales a Parigi e vive nel decimo arrondissement della città. Gioca qualche volta a pallavolo, lavora poche ore in una cartoleria, collabora con un’associazione di volontariato per le donne colpite da cancro al seno, si ferma a guardare da vicino i barboni di Parigi. Lei stessa ha dovuto farsi asportare un seno, “per assomigliare di più alle amazzoni”. I suoi obiettivi sono tre: realizzare un reportage a fumetti sui clochard a Parigi, diventare protagonista di un fumetto e suicidarsi. Un progetto che propone agli stessi autori Ruppert & Mulot, durante una sessione di dediche in una libreria in città. E i due rifiutano. È da questo fumetto nel fumetto, da questa sequenza metanarrativa che prende il via la storia, divisa in capitoli, di “Irene e i clochard”.

“L’amore romantico è stato inventato per manipolare le donne”

“Un giorno dovrei mettermi a girare per strada con una pistola per far fuori tutti quelli con una faccia poco convincente”, si dice Irene, schivando le facce meschine dei parigini annoiati. Innamorata di Naïma, giornalista di Libération, Irene non riesce a liberarsi del disincanto, del pessimismo, dell’indifferenza che la accompagna e che lei stessa considera tra le migliori armi personali. Seduta sul divano del suo monolocale, davanti al cielo di Parigi, immagina di capitolare dal balcone, di mollare anche l’ultimo ormeggio che continua a tenerla legata a terra. Impastoiata in una vita metropolitana che ha perso ormai ogni luccichio, angosciata dalle conversazioni di chi le sta intorno, cammina portandosi dietro una katana, per uccidere, almeno nella testa, chi intavola discussioni arroganti, si sofferma su argomenti banali, la sua amante, che non è innamorata di lei ma ci esce lo stesso insieme anche se le sue amiche di Versailles “scopano meglio”. Un climax di violenza costante, a volte triviale, se non splatter, ma sempre effimero, instabile, in equilibrio tra comicità e disperazione.

Intanto Irene si lascia trasportare dalla città, continua ad andare a letto con Naïma, perché senza anche quel minimo sussulto la vita sarebbe forse uguale a quella dei suoi clochard, in pieno sfacelo psico-emotivo. Si lascia andare a un’aggressività repressa, fin troppo riconoscibile e familiare, facendo affiorare un lato oscuro, che, sulla carta, diventa estremamente realistico e struggente. Sopravvive in un sentire acuto, come carne viva, afflitta da una realtà che vive di vita propria e della quale si ritrova spesso a essere semplice spettatrice, sfiancata da Parigi, dai suoi tentacoli di ferro, dall’inerzia delle sue strade e dal suo lancinante anonimato.

“L’indifferenza e la menzogna sono potenti armi personali”

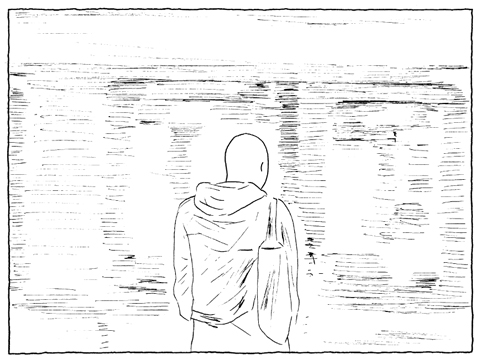

Il tratto del disegno è nervoso, quasi asincronico, leggerissimo, senza alcuna campitura e la predominanza del bianco sulla pagina è solo un’illusione. Il disegno è una trama di linee nere che intessono la polifonia dei tetti di Parigi, le facciate liberty dei palazzi, il frontone barocco delle stazioni. Ma non solo, la traiettoria di una mosca sulle pareti, i volti confusi della noia in metropolitana, la scenografia di una Parigi muta e indifferente, che scorre via quasi senza far rumore. Jérôme Mulot, in un’intervista, ha parlato di “ligne claire fragile”, una linea labile e sottile, sincopata, quasi una trasposizione per matite dell’essenza di Irene.

Le sequenze sono precise, i movimenti esatti, senza alcun orpello o dettaglio ornamentale, lo stesso tratto fragile delimita corpi e palazzi, arti umani e strade, ancora una volta nel tentativo di annientare l’introspezione e la carica emotiva e affidare tutto all’essenzialità dell’azione e del movimento. Il volto in sé non esiste, al suo posto un anonimo accento circonflesso trionfa sull’ovale di ogni personaggio, per annullare la mimica facciale e sfuggire all’identificazione del lettore a tutti i costi. Come già avevano fatto nei loro libri precedenti, Ruppert e Mulot veicolano l’interiorità dei personaggi attraverso le azioni, la gestualità, lo slancio essenziale di un movimento, come in un intenso behaviorismo a fumetti.

“Il disgusto è la risposta appropriata alla maggior parte delle situazioni”

“Irène et les clochards” è stato pubblicato in Francia nel 2009 dalla casa editrice indipendente L’Association, la stessa di Marjane Satrapi e David B. Florent Ruppert e Jérôme Mulot sono i due autori, presenti in una sequenza del fumetto, probabilmente in un episodio realmente accaduto della propria vita. Cammei improvvisi in tutte le loro storie, fantasmi privati messi su carta, Ruppert e Mulot non hanno rinunciato ad avere la loro parte anche nella vita di Irene. I due, rispettivamente classe 1979 e 1981, si conoscono all’École nationale supérieure d’arts di Dijon e iniziano a lavorare insieme dal 2002. Il loro sito è una miniera di piccoli tesori a fumetti, dai fenachistoscopi ispirati a Muybridge ai “Petits accidents sur commande“, incidenti mortali à la carte, realizzati dalla coppia su richiesta dei lettori che hanno inviato loro descrizione del bersaglio e morte desiderata.

“A una certa età, gli ideali vengono rimpiazzati da obiettivi convenzionali”

Mi sono imbattuta la prima volta in Irene per caso, restando folgorata dalla sua figura che sorvola la città di Parigi, tratti bianchi su sfondo nero, con una katana in mano. Quell’immagine mi ha fatto compagnia per tanto tempo, senza sapere da dove venisse fuori, finché non me la sono ritrovata davanti sullo stand di Canicola Edizioni, associazione culturale e casa editrice di fumetti con sede a Bologna, durante l’edizione 2013 del Festival Lucca Comics & Games, al quale mi ci sono trovata sempre per puro caso. Prima di ritornare a Parigi, a seguire anche io traiettorie incerte e un sogno sempre più vicino allo sfacelo. Ma senza katane.

Il risveglio di Irene sul sito di Ruppert & Mulot.