Dedicated to all people thinking when I’m writing I’m talking about them.

I am.

Lei: “Quindi non torni più a Parigi?”

V: “No, non credo, per ora no”.

Lei: “Dai…ma come si fa a lasciare Parigi, la città dell’amore?”

V: “…”

Lei: “Ma non ti manca Parigi?” (ndr, la stessa persona almeno un mese fa mi chiedeva se non mi mancasse l’Italia)

V: “Sì un po’, ma non voglio tornarci”

Lei: “No, secondo me menti a te stessa, vedrai che ci torni”

———————————————–

Lui: “E cosa facevi a Parigi?”

V: “Un po’ di tutto, studiavo, lavoravo”

Lui: “E adesso passi le tue giornate a mandare curriculum, brutto no?”

V: “No, faccio anche altro”

Lui: “E cosa?”

V: “Cose mie”

Lui: “Se vuoi ti aiuto io a trovare lavoro, aspetta dammi il tuo numero…”

V: “No, non ti preoccupare”

Lui: “Sì, dai conosco un sacco di gente, senti, intanto vieni a cena da me stasera così ne parliamo?”

V: “…”

———————————————–

Lei: “Io ho sempre voluto vivere a Parigi”

V: “Ah, davvero?”

Lei: “Sì, secondo me è la città ideale per vivere”

V: “Ma dai! Mi dev’essere sfuggito”

Lei: “Sì, davvero, io ci sono stata una settimana, mi ha cambiato la vita”

V: “Ok…”

———————————————–

Lui: “Va bene, ma ora quali sono i tuoi progetti?”

V: “Ancora non lo so, mi guardo intorno, sto cercando di farmi venire un’idea”

Lui: “Secondo me dovresti scegliere un posto da cui cominciare”

V: “Sì, in realtà non mi dispiacerebbe vedere un posto nuovo…”

Lui: “Ma che dici! Per quanto tempo pensi ancora di prendere e partire? Hai 27 anni!”

V: “Prego?”

Lui: “Non hai altre esigenze adesso? Una casa, un ragazzo, una famiglia?”

V: “Ho preso un gatto”

Lui: “Parlavo seriamente”

V: “Me ne ordini un altro? Seriamente.”

I dialoghi di cui sopra sono realmente avvenuti all’ombra di una piazza, tra un caffè e un pacchetto di sigarette sempre più vuoto, davanti a un salvifico campari soda, negli ultimi trenta giorni di vita italiana. A questo tipo di conversazioni ero abituata, sin dal mio secondo anno di vita all’estero: “Com’è Parigi? Come sono i francesi? Davvero non si lavano? Ma non ti manca la pasta? Ma quante volte a settimana la vedi la Tour Eiffel?”. C’è una particolare categoria di persone per le quali rappresenti una specie di alieno, non sanno bene se invidiarti o compatirti e, nell’attesa di decidere, ti bombardano di domande improbabili. Ora, niente è cambiato, le domande semplicemente sono volte al passato. E fanno solo un po’ più male.

Per chi non l’avesse intuito dal mio sopracciglio alzato, parlare di Parigi al passato mi fa venire un nodo in gola. Non ho mai considerato la Francia come una parentesi allegra prima di dedicarmi alla vita reale, anche se molti intorno a me la pensavano così. Per anni sono stata, anche agli occhi della mia famiglia, quella che aveva deciso di divertirsi ancora un po’ prima di “pensare alle cose serie” e a diventare grande. “Se vuoi stare ancora in Francia, prima di sistemarti, non fa niente, dai…”, commiserazioni di tale spessore mi sono giunte all’orecchio non poche volte. Per me non è stato mai così, invece. Mi sono impegnata sin dall’inizio perché Parigi diventasse la mia casa, per potermela meritare. E penso anche di esserci riuscita, almeno per un po’ di tempo.

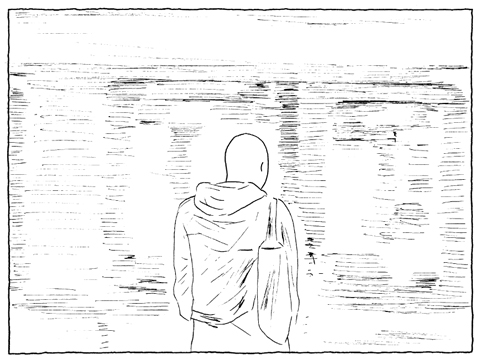

Parlarne all’imperfetto non mi piace. Due giorni fa, nel treno, ho avuto un attimo di buio. Quando chiudo gli occhi, mi tornano in mente giorni che sto cercando di riporre in un cassetto, le mie strade, le mie parole francesi preferite, la musica, il Cafè Martin vicino casa a place Gambetta, i sei piani di scale, la rue d’Avron. Tutte le volte che sono stata felice e forse non me sono accorta. Parigi mi è sempre mancata tantissimo, non è una novità, ma adesso c’è qualcosa in più, o in meno forse. Tutto mi manca più di quanto avrei mai potuto immaginare, ma se potessi tornarci domani, non lo farei. Non mi sono mai sentita così, ma è quasi un sollievo, il fatto di struggermi per la mia vecchia città e poi realizzare, all’improvviso, di non doverci tornare, di non essere costretta ad atterrare all’aeroporto di Beauvais, aspettare una tristissima navetta, trascinarsi fino alla metro e poi a casa. Sarà pure un’illusione ma mi sento libera come non mi succedeva da almeno un paio d’anni.

Please, don’t confront me with my failures,

I’ve not forgotten them.

Nico

“L’idea strana e terrificante che le si andava chiarendo riguardo al suo mondo futuro, mentre cercava di immaginarlo, era che lei in quel mondo non sarebbe esistita. Vi si sarebbe soltanto mossa, avrebbe aperto la bocca e parlato, facendo ora questo ora quello. Ma non sarebbe stata davvero presente.” Quando sono tornata in Italia, ho pensato che la mia vita sarebbe stata questa, un continuo parallelo con il passato, dove non sarei mai stata presente a me stessa, mi sarei solo mossa, costretta dalle esigenze, avrei solo aperto la bocca, senza pensare tanto ad argomentare le mie idee, “facendo ora questo ora quello”, accumulando distrazioni e amenità, come un personaggio dei racconti di Alice Munro, persa nelle coordinate spazio-temporali degli ultimi quattro anni.

Per fortuna non è stato così. In poco più di un mese, ho conosciuto almeno 50 persone nuove, ho una nuova bici, abbiamo adottato un gatto trovatello che dorme con noi, ho ripreso a correre lungo l’argine del Bassanello a Padova, ho comprato una tastiera pur non avendone lo spazio, ho chiuso gli occhi sotto il sole nella laguna di Venezia, ho preso parte a una riunione di redazione, sono tornata a fare teatro, ho letto tantissimi libri, scrivo molto di più, ho tante storie da raccontare, sono andata a scuola da una parte e dall’altra del banco, ho incrociato esistenze di cui vorrei fare parte. Mi sembra di aver ricominciato a respirare e a volte ho quasi l’impressione di essere felice, pur non avendone nessun motivo.

Non che tutto questo sia stato un processo naturale. Come Marion, la trapezista de Il cielo sopra Berlino, mi capita di pensare che se non facessi uno sforzo ogni mattina, vi sarei caduta sulla testa già da un pezzo e, soprattutto, che ho ancora il diritto di avere paura ma di non parlarne con nessuno. Alla fine, resto della convinzione che mi devo una vita, nonostante tutto, come scriveva Christopher Hitchens, tengo asciutte le polveri per le battaglie che ho di fronte, nella speranza di poterle riconoscere. E, per rispondere una volta per tutte, non ho progetti, non ho alcun piano B, né esigenze riproduttive. Per adesso, mi basterebbe andare a dormire senza avere paura di spegnere la luce, addormentarmi entro i primi 30 secondi. Poi potrò anche pensare al resto.

Se vi siete riconosciuti nei miei dialoghi, sappiate che ogni riferimento non è casuale. Fatevi qualche domanda, invece di rivolgerle alla sottoscritta, oppure non fatele affatto, in fondo conversare non è obbligatorio e un mondo più silenzioso sarebbe sicuramente un mondo migliore. Vi voglio bene.

Soundtrack: Days, The Drums

Images © WASTED RITA