Poco più di dieci anni fa, nell’autunno del 2015, ho trascorso un mese in California, a Los Angeles. Sarei dovuta restarci tre mesi ma la vita ha deciso diversamente. Ho ritrovato qualche pagina di diario scritta in quelle settimane, c’è dentro qualche aneddoto divertente, da una lettura di tarocchi alle incredibili strade americane, e anche un coyote.

3 ottobre

Scendo dall’aereo, per me sono le undici di sera. Qui è pieno giorno. La mia prima palma la scorgo dal finestrino della navetta che dall’aeroporto mi porta a casa. Una navetta che divido con due altri viaggiatori, diretti a Pasadena. L’autista è messicano, faccia scura, baffi, occhi dolcissimi, vestito di blu. Mette in moto e afferra una mela con la mano destra. Gli dà un morso. Deve averla iniziata stamattina. Ho l’impressione che viva nella navetta. Accanto al suo sedile, ci sono un cestino con dentro buste vuote di Fritos, ricevute, scontrini, una cartella, rosari in osso, una statuetta religiosa, volantini pubblicitari di Senora Carolina, veggente imbattibile per amore, fortuna e denaro, due cagnolini di peluche, che implorano perché scendendo dalla navetta non ci si dimentichi della mancia al padrone.

Arrivo a casa, aggiungo tre dollari alla tariffa ordinaria e saluto. L’appartamento è su Foothill Boulevard, tra le strade principali di Monrovia. La prima stanza è una gigantesca sala riunioni, con tanto di bandiera americana. Lascio a terra le valigie. C’è odore di chiuso. Non ci sono le lenzuola. Il supermercato più vicino è a venti minuti a piedi. Zaino in spalla, mi c’incammino. Le strade sono gigantesche e deserte, fatta eccezione per le macchine che le percorrono senza sosta. Io non faccio altro che guardare dentro le case. Sono tutte delle villette basse, con un portico e il giardino, infestate dalle decorazioni per Halloween, ragnatele, teschi, fantasmi.

Non so perché una tristezza senza senso comincia ad assediarmi. Era da tempo che non mi ritrovavo completamente da sola, così lontano da casa, qualsiasi cosa, spazio, persona, questa rappresenti. Non ci ero più tanto abituata. Disperata mi affaccio alla porta di Alitalia pizzeria. Qui Ray, il proprietario, e il suo amico Frankie, mi accolgono come un’amica. Frank mi offre una bottiglia d’acqua e mi dà un passaggio fino al supermercato. Entra con me, mi spiega come individuare le riduzioni, mi procura una tessera e mi dà il suo numero di telefono, precisando più volte che vive da solo, in una casa con tre camere da letto, non ha moglie e sarebbe felicissimo di potersi rendere utile durante il mio soggiorno in America. Thank you, Frankie!

In serata, mi aggiro come una ladra nell’appartamento, cerco di distribuire le mie cose in ogni angolo per creare un’atmosfera familiare. Per fortuna ho nove ore di fuso orario sulle spalle e mi addormento sfinita alle dieci.

4 ottobre

Mi piacerebbe un reportage sulle differenti forme di spiritualità in California, o almeno nella microscopica comunità dove vivo. Entro nella chiesa metodista, un edificio gigantesco color rosa confetto, che si allunga su una traversa di Myrtle Avenue. All’interno, volantini con il numero verde da chiamare in caso di solitudine e paura, pubblicità legate alle attività della parrocchia e, nella sala grande, uno sparuto gruppo di bambini, quasi tutti di colore, cantano e ballano, sulle note di una canzone della quale colgo solo una frase, ripetuta almeno dieci volte in pochi minuti, “I will trust you”. Pochi isolati, dopo, nella prima chiesa battista della città, un banco attende all’entrata, con l’orario della messa, il nome del passo della Bibbia che sarà letto durante la cerimonia e un sapone disinfettante per le mani.

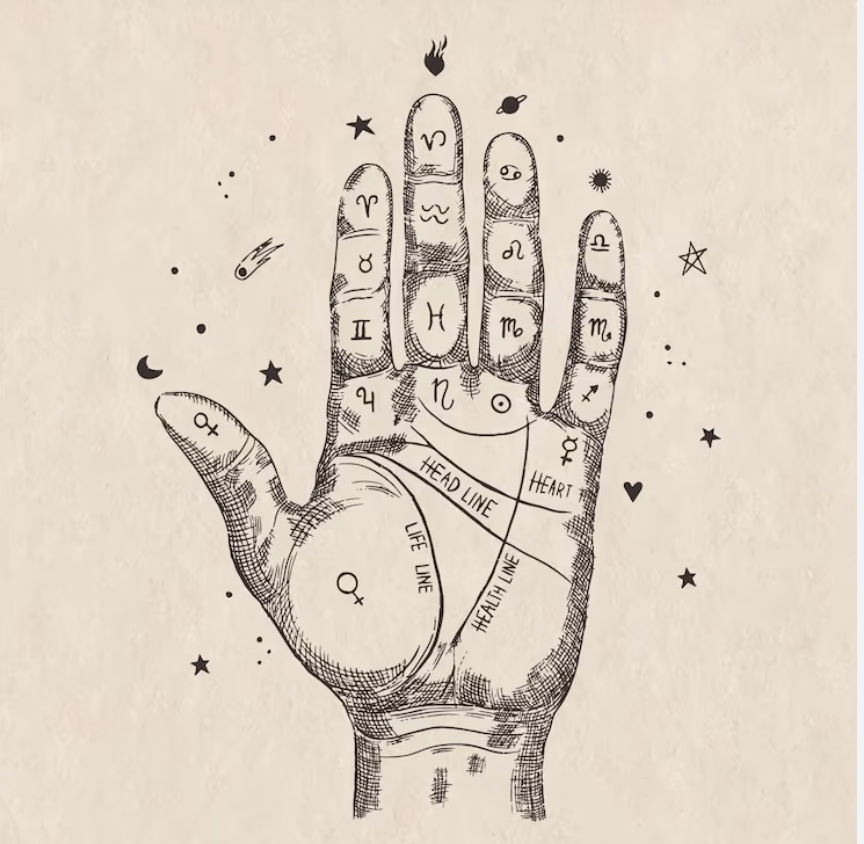

Lungo Olive street, di fronte all’antica stazione di rifornimento della Route 66, una chiesa dedicata alla Vergine. Due donne, visibilmente latine, mi accolgono con un Buenos Dias e un Bienvenida. Si aspetta l’inizio della messa. Lungo la strada per Pavillions, un appartamento dove leggono i tarocchi. Dalla finestra si scorgono solo due statue gigantesche della Vergine. Voglio andarci. Ancora una volta, strade deserte. Di tanto in tanto scorgo un segnale, che indica la presenza di una sorta di ronde del vicinato, pronte a segnalare alla polizia locale ogni comportamento sospetto. In qualità di unica passante, che inoltre continua a curiosare dentro ogni portico, mi aspetto di essere segnalata quanto prima.

Stato d’animo altalenante. Nostalgia. Continua sensazione di voler essere altrove in ogni posto in cui mi ritrovi ad approdare. A causa della pioggia, mi rifugio nel museo della città di Monrovia. È una piccola miniera del tesoro. Scopro che il celebre Uncle Sam della Prima Guerra Mondiale risiedeva proprio a Monrovia, che gli orsi bruni sono tra le icone della città, che da qui passava la Route 66 e la mia guida, Mark, mi informa anche sugli incontri con i nativi americani ancora presenti in città. Riflessione sull’idea di “tassa emozionale”.

Lemon street, Olive street, Lime street. Le case sono una diversa dall’altra. Assi di legno, un portico accessibile da un paio di gradini, alcune hanno i cactus in giardino. Gli acchiappasogni appesi alle finestre, i fiori, le sedie a dondolo, i cuscini, il barbecue, le girandole nei vasi, le lanterne. Un paradiso. “Il rifugio per i meno competitivi”, scriveva Bret Easton Ellis, “the minor leagues”.

5 ottobre

Finalmente ho una bici! Per tutta la giornata non vedo l’ora di finire al lavoro per andare a esplorare il paese. Finisco al Memorial Park, il cimitero di Monrovia. È un giardino meraviglioso, le tombe sono quasi tutte piatte a terra e si ha l’impressione di passeggiare nel verde, è talmente grande che posso entrarci in bici. Scacciapensieri appesi agli alberi. A un certo punto, scorgo un coyote. È un sogno. Il 31 ottobre faranno una festa per il dias de los muertos. Spero di potervi venire.

6 ottobre

Secondo giorno di lavoro. Colloquio deludente con il principale. Devo riprendermi con una passeggiata di almeno due ore. Pioggia. Caffè americano. Prenoto una lezione di yoga. Voglia di tornare a casa. Dove? Lavoro fino a tardi e flirt vari.

Decido di uscire con uno di loro. Ho bisogno di distrarmi. Si chiama Danny. Ha un volto carino, l’unico a non essere stato un maiale sin dal primo approccio. Ci scambiamo indirizzo e numero di telefono e alle 7 di sera passa a prendermi in macchina. Un leggero timore di potermi mettere nei pasticci mi attraversa qualche secondo prima di aprire lo sportello. Quando lo richiudo dietro di me, penso che ormai è fatta. Spero che non mi ritroveranno a pezzi in un bagagliaio.

7 ottobre

Ieri sono tornata a casa tutta intera. Danny è originario della Virginia, ha capito subito che non avevo nessuna idea della topografia del paese e, amabilmente, ha deciso lui di portarmi ad Highland Park, antico quartiere messicano e spagnolo. Ha fatto una deviazione per percorrere una strada panoramica, una di quelle in altezza che ti fanno scorgere l’oceano. Noto l’assenza di palazzi e grattacieli. Mi spiega che Los Angeles, e tutta la sua enorme periferia, si sviluppano in larghezza, raggiungendo un’estensione straordinaria. Arriviamo in una sorta di “via dei pub”. C’era una canzone dei Cure, buon segno, mi sono detta. Prendiamo una birra artigianale, che lui sembra apprezzare moltissimo, io bevo senza particolari entusiasmi. Sarà la stanchezza, gli strascichi del fuso orario, la musica e il clamore in generale ma non riesco ad afferrare tutto quello che dice. È molto affascinato dal mio essere italiana, effettivamente io per lui vengo proprio dall’altra parte del mondo e devo rappresentare un esotismo non indifferente.

Tra tutto quello che mi racconta, una cosa l’ho capita benissimo: che Los Angeles puzza di sogni infranti e di illusioni perdute. Mi sembra un pensiero di un’estrema poesia e mi colpisce moltissimo. Dopo circa un’oretta mi chiede se voglio continuare la serata. Rispondo che sono un po’ stanca e ho voglia di tornare a casa. “No problem”, dice, risaliamo in macchina e mi riaccompagna a casa, continuando la chiacchierata. Arrivati alla porta, addirittura mi apre lo sportello e mi dà un leggerissimo bacio sulla guancia. Non penso di essere abituata a tanta galanteria.

8 ottobre

L’avevo individuata durante i primi giorni. Oggi decido di andarci. L’insegna “fortune teller” e “psychic reader” lampeggia fuori dalla sua casa, impossibile non notarla, almeno per me che vado sempre a piedi. Ho messo da parte venti . Attraverso il vialetto di ghiaia di una tipica villetta americana e suono il campanello della cartomante di Monrovia. Apre un uomo di una trentina d’anni, visibilmente d’origini latine. “Lei non c’è”, dice capendo subito di che tipo di visita si tratta, “ma puoi aspettarla qui”. Scorgo, dando un’occhiata rapida, una cucina equipaggiata con elettrodomestici di cui non conosco la funzione, un salotto occupato solo da un enorme divano e uno schermo gigante. Nel corridoio, macchinine di ogni tipo e dimensione e un bimbo bello e in salute, che gattona tra i giochi.

Mi accomodo davanti al banchetto della veggente. Dopo un paio di minuti mi alzo perché devo fare una foto alla statua a grandezza naturale di Gesù posta dietro la sedia. Ha il cuore che sanguina e, tra le dita della mano sinistra, una banconota da cinquanta dollari arrotolata. Nessuna sfera di cristallo sulla scrivania, ma solo agende e penne.

Lei torna effettivamente dopo una decina di minuti. È una ragazza, avrà qualche anno in più di me. Ha le buste della spesa, accenna a un saluto e scompare nel corridoio. Arriva dopo qualche minuto, in tuta e con le pantofole ai piedi. Prima di chiedermi il nome, la data di nascita e il perché della mia presenza, mi spiega le condizioni tariffarie. Capisco subito che venti dollari non basteranno. Con venticinque dollari ho diritto a una seduta di trenta minuti, che posso eventualmente prolungare fino a un massimo di due ore.

“Cominciamo con mezz’ora”, le dico. Cominciamo, quindi. Data di nascita, la mia, e quella della persona di cui voglio sapere le intenzioni, il futuro, il presente. Poi il nome e il cognome, di tutti e due. Lei stende le carte. Parla di intrecci, sofferenze, dolore, grande sentimento, mi assicura che “lui pensa a me”. Poi qualche domanda. Mi offre un caffè, va in cucina ad accendere il bollitore. Torna e fa una seconda stesa di carte. “Ora siete lontani”, dichiara, “ma sicuramente vi riavvicinerete”. Arriva il marito con la mia tazza. In un modo o nell’altro, io ancora non ho finito l’enorme tazza di caffè americano, ma i trenta minuti sono già passati. “Darling”, dice, “il tempo è finito, vogliamo continuare?”. Le dico che non ho contanti con me, ma lei ha almeno altre due alternative per il pagamento. Rifiuto con gentilezza, saldo il dovuto e vado, lasciando ancora un dito di caffè.

Qualche giorno dopo scoprirò che ho fatto bene. Trenta minuti di colloquio, date di nascita, letture psichiche e neanche ha capito che ero incinta.